ネズミの気配を感じるけれど、どこから入ってきているのか侵入経路がわからないと悩んでいませんか。ネズミはわずかな建物内の隙間から侵入するため、その経路を特定するのは非常に難しい作業です。

成獣でも2.5センチメートル、体の小さいハツカネズミに至っては1センチメートル程度の隙間があれば侵入できてしまうため、ご自宅に何センチの隙間があるかをチェックし、侵入経路を把握することの重要性を理解することが対策の第一歩となります。

まず、ネズミがいるか確かめる方法として、フンや黒い擦れ跡(ラットサイン)などの痕跡を探してみましょう。

一軒家だけでなくマンションやアパートといった集合住宅、さらには衛生管理が厳しく求められる食品工場まで、ネズミはあらゆる建物をターゲットにします。侵入経路となり得る場所は、基礎や外壁の確認が必要な低所から、屋根裏や床下の点検が必要な高所まで多岐にわたります。特に、配管や電線周りの注意点、通気口や換気扇の確認、そしてエアコンの配管導入部は盲点となりがちです。

自分で侵入口をふさぐためのDIYや侵入防止 100均グッズでの対策は、一時的な応急処置として有効ですが、完全に被害を根絶するには限界があります。ご自身で対策を試みた後も再発する場合、専門的な知識を持つ業者に依頼する場合のポイントを押さえ、根本的な封鎖を行うことを推奨します。

- ネズミが侵入できる隙間の具体的な大きさや侵入経路の特定方法

- 戸建てや集合住宅、特殊な建物におけるネズミの種類別の侵入リスク

- 侵入経路になりやすい建物の構造的な弱点とチェックすべき場所

- 自力での侵入経路封鎖の限界と専門業者に依頼する際の選定基準

ネズミの侵入経路がわからない時の侵入経路特定の基本

ネズミの被害を止める第一歩は、「どこから入ってきたか」を正確に知ることです。ネズミの侵入能力は非常に高く、体が通れる最小サイズや、彼らが残す痕跡(ラットサイン)を知らなければ、侵入口を見つけることはできません。ここでは、ネズミの生態と建物の構造的弱点から、効率的に侵入経路を特定するための基本知識と、チェックすべき具体的な場所を解説します。

- 侵入経路を把握することの重要性

- ネズミがいるか確かめる方法(ラットサインの活用)

- ネズミが侵入できる隙間の大きさは何センチ?

- 建物内の隙間:わずかな穴も見逃さない

- 基礎や外壁の確認と劣化によるひび割れ

- 屋根裏や床下の点検で高所と低所の侵入経路を探る

- 配管や電線周りの注意点とケーブル引き込み口の隙間

- 通気口や換気扇の確認と防護ネットの劣化

- エアコンの導入部や室外機周りの点検

侵入経路を把握することの重要性

ネズミの被害に気づき、一時的に駆除を試みても、被害がすぐに再発してしまうのは、根本的な原因である侵入経路が残されているためです。ネズミは非常に学習能力が高く、一度安全なルートだと認識した通路を繰り返し利用する習性があります。そのため、目の前のネズミを捕獲できたとしても、侵入口が開いたままだと、外部にいる別のネズミがすぐにその縄張りや活動場所を引き継いでしまい、被害は永続的に続いてしまうことになります。

侵入経路の特定と封鎖は、単に目の前のネズミを駆除する「対症療法」ではなく、被害の発生源を断つ「根本治療」に他なりません。ネズミの再侵入を許すことは、糞尿によるサルモネラ菌などの病原菌拡散、イエダニの発生による皮膚炎といった衛生上の問題だけでなく、電気配線をかじられることによる漏電や火災という深刻なリスクを継続させることを意味します。ネズミの硬い歯は木材やプラスチックはもちろん、ときに軽金属やコンクリートさえかじり、侵入に適した穴を自力で広げてしまうため、物理的に頑丈な素材を用いて完全に塞ぐ「防鼠工事」が不可欠です。この防鼠工事こそが、建物と人々の安全を守るための、最も効果的で持続性のある対策となります。

ネズミがいるか確かめる方法(ラットサインの活用)

ネズミが実際に建物内に生息し、活動しているかどうかを確認し、その具体的な行動ルートを可視化する上で、「ラットサイン」の活用は非常に有効な手段となります。ネズミは夜行性で警戒心が強いため、日中にその姿を見ることは稀ですが、彼らが残した痕跡を読み解くことで、活動の実態を詳細に把握できます。

ネズミは、視覚よりも触覚を頼りに壁や障害物に沿って移動する習性があります。この際、体表に付着した脂分や汚れが壁の角、配管、梁などにこすりつけられ、黒く光沢のある跡として定着します。これが「ラットサイン」と呼ばれる代表的な痕跡です。ラットサインを発見することは、その場所がネズミにとっての「安全な通り道」であり、その近くに侵入口や巣がある可能性が高いことを示唆しています。

| ラットサインの種類 | 特徴 | 侵入経路特定のヒント |

| 黒いこすり跡 | 壁際、柱の角、配管などに付着する黒光りした汚れ。長期間利用されるほど濃くなる。 | 頻繁にネズミが通っているメインルート、つまり侵入口から巣への主要な動線を示す。 |

| 糞尿 | 移動しながら少量ずつ排泄するため、散らばって落ちていることが多い。 | 糞の大きさや形状(例:クマネズミは細長い、ドブネズミは太い)からネズミの種類や生息密度を特定する手がかりになる。 |

| かじり跡 | 木材、配線、食品パッケージなどに見られる、前歯による特徴的な平行な削り跡。 | 侵入口を自力で広げた箇所、通り道にある障害物、巣材(断熱材など)を集めた痕跡を示す。 |

| 足跡 | ホコリが積もった場所、水回りの水滴跡、または意図的に撒いた小麦粉やベビーパウダーに残る。 | 隠れた侵入・通過後のホコリのない壁際などをたどることで、目視できなかった経路を追跡可能にする。 |

特に、黒いこすり跡は、ネズミが何代にもわたって利用してきた主要な移動経路を示しており、このラインを遡ることで、外へと繋がる最終的な侵入口を高い確度で突き止めることが可能になります。また、足跡を見つけるために、ネズミが出入りしていると思われる場所に小麦粉やベビーパウダーを薄く撒いておく方法は、侵入経路を特定するための古典的かつ有効な手法の一つとして知られています。

(出典:公益社団法人 日本ペストコントロール協会「ネズミはどこから住宅に入ってくるのですか?」を参考に記述)

ネズミが侵入できる隙間の大きさは何センチ?

ネズミの被害に悩まされている方が最も驚くのが、彼らが侵入できる隙間の驚くべき小ささでしょう。ネズミが建物に侵入できる隙間の大きさは、その種類や体の柔軟性によって異なります。ネズミの体の特徴として、硬い頭蓋骨が通れば、柔軟な体も押しつぶすようにして通り抜けられると言われています。彼らが持つ驚異的な身体能力と侵入サイズの目安を表にまとめましたので、ご自宅のわずかな隙間と比較してみてください。

| ネズミの種類 | 成獣が侵入できる隙間の目安 | 比較対象 |

| クマネズミ | 1.25cm〜2cm程度 | 500円硬貨程度 |

| ドブネズミ | 2.5cm程度 | 大人の親指2〜3本分 |

| ハツカネズミ | 1cm程度 | 10円玉の半分の大きさ |

クマネズミやハツカネズミは非常に体が柔軟で、特にハツカネズミは1センチメートルに満たないわずかな隙間からも侵入できてしまうため、目視では「これくらいなら大丈夫だろう」と思える小さなひび割れや穴でも、ネズミにとっては十分な侵入経路となってしまうのです。例えば、わずかなビス穴や、配線と壁の間にできた隙間なども、彼らにとっては立派な玄関口となります。さらに、ネズミは生涯伸び続ける硬い前歯を持つため、小さな隙間でもかじって穴を広げ、侵入経路を自ら作り出す習性があることにも注意が必要です。木材だけでなく、樹脂製のパテやモルタル、さらには鉛などの比較的柔らかい金属もかじり、頭蓋骨のサイズに合うまで穴を拡張する能力を持っています。したがって、ネズミの侵入を防ぐには、単純な隙間埋めではなく、彼らの歯が立たないスチールウールやパンチングメタルなど、強度の高い素材を使う必要があるのです。

建物内の隙間:わずかな穴も見逃さない

ネズミが侵入する建物内の隙間は多岐にわたりますが、特に外とつながっている場所や、配線・配管が集中している場所の確認は極めて重要です。多くの家屋でネズミの侵入経路となる盲点が存在しており、それらのわずかな穴を見逃すことが、被害の長期化に繋がります。

確認すべき代表的な隙間には、壁と床の間の巾木裏や、建材同士の接合部、そして増改築した際のつなぎ目などが挙げられます。これらの箇所は、施工時や経年によって微細な隙間が生じやすく、ネズミの主要な移動ルートとなりがちです。特に、キッチンや洗面台の下の収納内部は、給排水管やガス管、電気配線が壁や床を貫通しているため、隙間が多発しやすく、さらに餌に近いという利点から、ネズミにとって非常に魅力的な侵入経路となります。

これらの場所は、構造上どうしても隙間ができやすく、また経年劣化や地震などによる建物の歪みで、時間が経つにつれて新たな隙間が生じることもあります。ネズミはこれらの隠れた隙間を利用して、床下から壁の中、そして天井裏へと立体的・多層的に移動するため、室内の表面的な被害だけを見て対策をしても、根本的な解決にはつながりません。侵入経路を完全に特定するには、ネズミの視点に立って、暗く、隠れていて、外に通じるすべてのわずかな隙間を、徹底的にチェックすることが不可欠です。

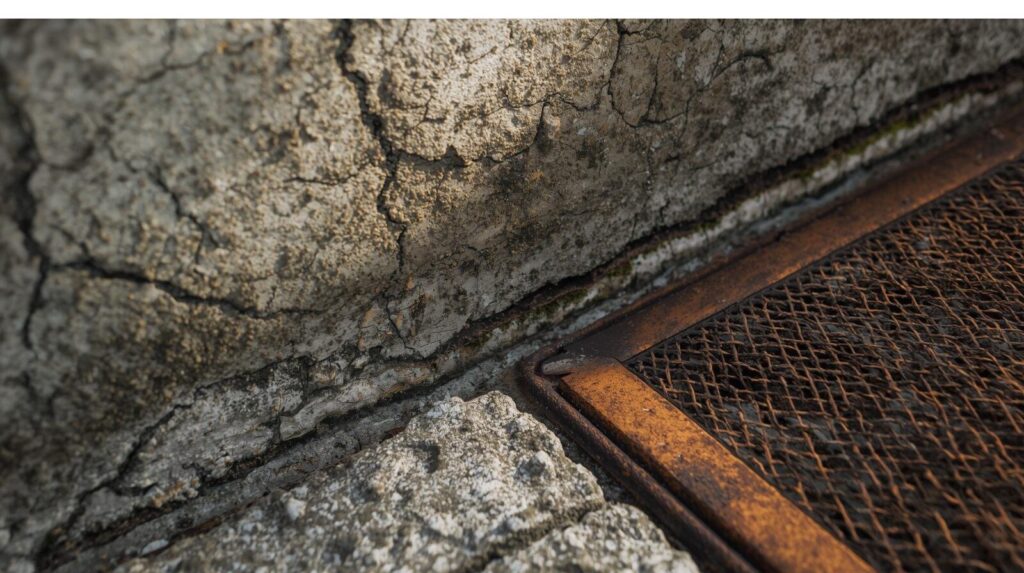

基礎や外壁の確認と劣化によるひび割れ

ネズミの侵入経路特定を進める上で、建物の構造を支える基礎や外壁の確認は、建物の外周部における最大の防衛ラインをチェックする行為であり、極めて重要です。ネズミ、特に泳ぎが得意で湿った環境を好むドブネズミは、地面に近い場所、すなわち床下の通気口や基礎周りのわずかな隙間から侵入するケースが非常に多いためです。

外壁のひび割れや基礎部分の亀裂は、経年劣化や地盤の微細な変動によって発生しやすく、小さなものでもネズミにとっては十分な侵入経路になります。特に、外壁と地面の接合部(土台水切り周辺など)や、過去に増改築を行った場合の基礎のつなぎ目は、構造的な強度や仕上げ材の違いから隙間が生じやすいため、入念な点検が必要です。モルタルやコンクリートのわずかな欠けや、外壁材の浮き、雨樋などの配管類が外壁を貫通する周辺の隙間なども、ネズミがかじって穴を広げるための足がかりとなるため、決して見逃してはいけません。

また、床下の通気口は、ドブネズミが最も利用しやすい経路の一つです。通気口に金網や格子が張られていても、それがサビや劣化によって破損していたり、ネズミが硬い歯でかじって広げたりする可能性があるため、防鼠対策として金属製の目が細かい(6mm以下推奨)網に交換するか、補強するなどの対策が必須となります。これらの地面に近い部分の対策を徹底することが、ネズミの侵入阻止において最も効果的であると言えます。

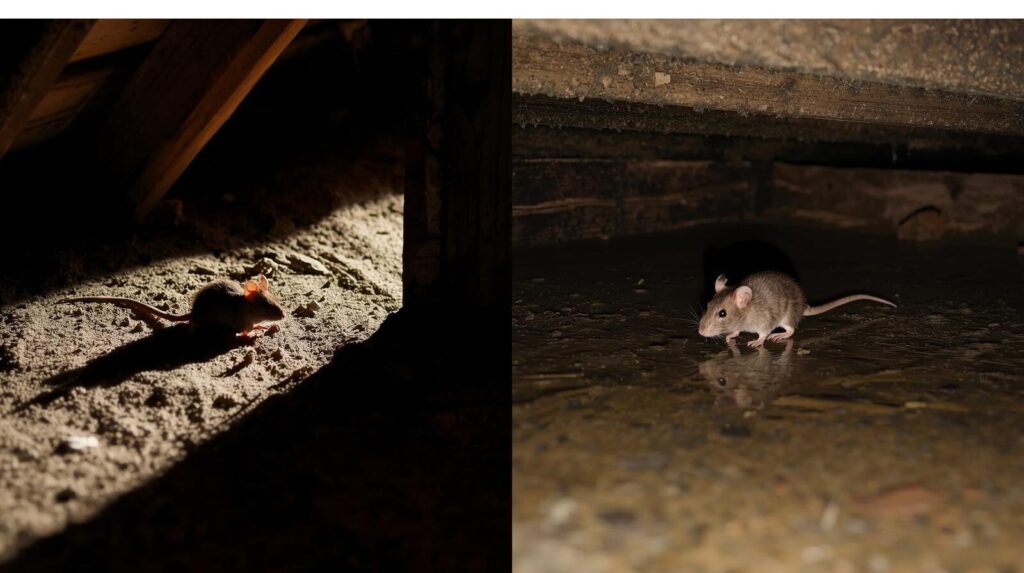

屋根裏や床下の点検で高所と低所の侵入経路を探る

ネズミは種類によって活動領域が異なり、侵入経路も建物の高所と低所の両方にわたるため、屋根裏や床下の点検は侵入経路の全容を把握するために欠かせません。この高低差に応じたチェックが、対策の成功を左右します。

高所の侵入経路(クマネズミ、ハツカネズミ)

運動能力が非常に高く、垂直移動や綱渡りが得意なクマネズミや、体が小さく身軽なハツカネズミは、建物の高い位置から侵入してきます。具体的には、瓦屋根やトタン屋根のすき間、軒下や軒天井の劣化部分、破風板と外壁の接合部などが主な経路です。彼らは電線やガス管、雨樋を伝って屋根まで登り、屋根裏に巣を作るケースが多いため、高所の侵入口特定には、安全確保のための準備(適切な足場や脚立の使用)と、懐中電灯を使った慎重な調査が必要です。屋根裏は外敵が少なく暖かいことから、ネズミにとって最適な繁殖環境となるため、高所からの侵入経路の封鎖はクマネズミ対策の要となります。

低所の侵入経路(ドブネズミ、ハツカネズミ)

一方で、体が大きく高所移動が苦手なドブネズミや、地表近くでも活動するハツカネズミは、主に建物の低い場所から侵入します。主要な経路は、先に述べた床下の通気口や基礎のひび割れに加え、台所やトイレなどの排水管周りです。特に床下は湿気があり、外敵から身を隠しやすいため、ドブネズミの繁殖場所や活動拠点になりやすい場所です。また、下水道を通って排水管を逆流し、建物内に侵入することもあるため、排水管のトラップや逆流防止弁の点検も低所対策として重要です。床下の通気口の防護措置が十分か、地面にネズミが掘ったとみられる不自然な穴が開いていないかなどを確認することが、低所からの侵入を防ぐ鍵となります。高所と低所の両面から徹底的にチェックすることで、ネズミの活動範囲を特定できます。

配管や電線周りの注意点とケーブル引き込み口の隙間

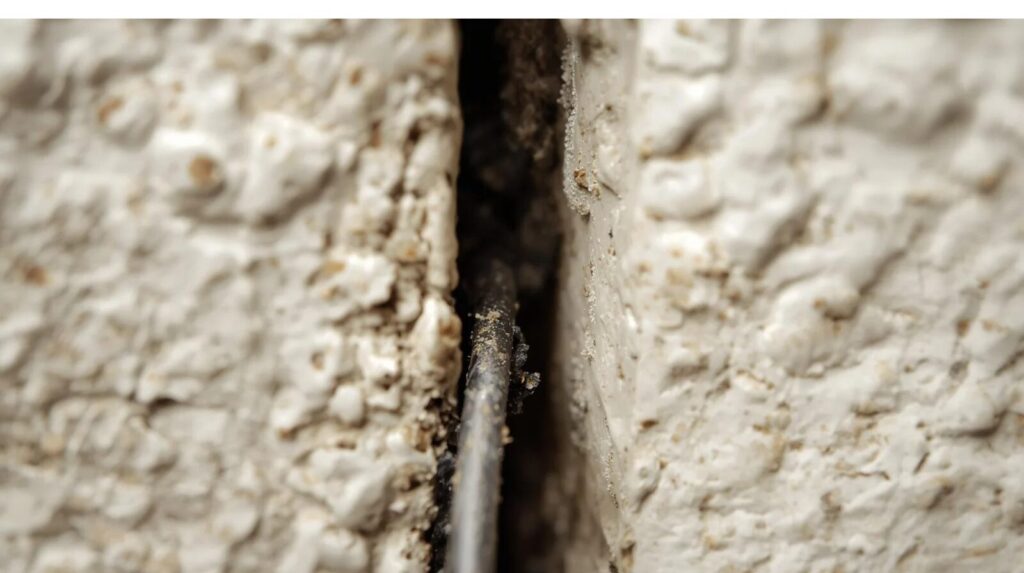

建物のライフラインを支える水道管、ガス管、電気の配管や電線周りの注意点として、これらのインフラが壁を貫通している箇所は、構造上、ネズミの侵入経路になりやすいという事実があります。これらの隙間は、建物を建設する際にコア抜き工事などで意図的に穴が開けられているため、配管と穴の間にわずかな隙間が残りやすいのです。

特に、屋外から屋内に引き込まれるケーブル引き込み口の隙間は、ネズミにとって外敵から隠れつつ内部へ潜り込むのに最適な場所となります。引き込み口の周りは、防水や隙間埋めのためにパテやシーリング材が使用されていますが、これらが紫外線や雨風による経年劣化でひび割れたり、剥がれたりすると、そのままネズミの侵入経路に変わってしまいます。さらに、ネズミは配線を保護するための樹脂製のキャップやパテを硬い歯でかじり、隙間を自ら拡張して侵入することがあります。

キッチンやトイレなどの水回りでは、給排水管周りが特にネズミの通り道になりやすく、ここから壁の内部や床下に入り込んでしまうケースが多く見られます。これらの隙間対策には、ネズミが嫌がるカプサイシンなどの忌避成分を含んだ防鼠パテを使用するか、スチールウールや金網といったかじられない丈夫な素材を詰めて、物理的に封鎖する対策が求められます。特に、一度封鎖した場所も、パテの剥がれや素材の劣化がないか、定期的に確認することが再発防止につながります。

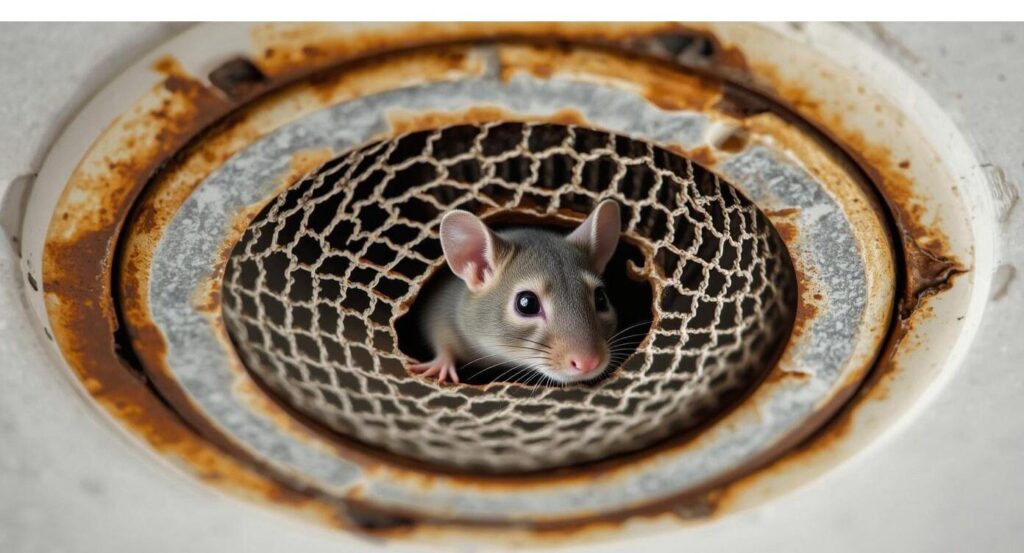

通気口や換気扇の確認と防護ネットの劣化

ネズミの侵入経路となりやすい場所として、建物の通気口や換気扇の確認は非常に重要です。これらは建物の換気や通気のために設けられた外と内をつなぐ開口部であるため、ネズミが入り込むリスクが必然的に高い場所です。

換気扇からの侵入と高所リスク

台所や浴室、トイレなどの換気扇の取り付け枠に隙間が空いている場合や、使用されているフィルターや蓋が適切に取り付けられていない、あるいは経年劣化で破損している場合は、ネズミの侵入を容易に許してしまいます。特に、運動能力の高いクマネズミやハツカネズミは、壁や配管を伝って建物の高い位置にある換気扇や通気口からも侵入できるため、高層階だからといって油断はできません。換気扇の防護ネットの劣化や、換気口のルーバー(羽根)の隙間がネズミの頭蓋骨サイズ(1~2cm程度)以上になっていないかを徹底的に確認する必要があります。

床下通気口からの侵入と低所リスク

一方で、地面に近い床下の通気口も重要な侵入経路です。設置されている金網や格子がサビや劣化によって破損していたり、リフォームなどで切断されたままになっていたりすると、水回りや湿気を好むドブネズミなどが侵入してしまいます。床下は外敵の目から隠れやすく、ネズミの活動拠点になりやすいため、通気口の対策はドブネズミ対策の基本となります。

対策としては、目の細かい丈夫な金属製の網やパンチングメタル(推奨されるメッシュサイズは6mm以下)で既存の通気口を補強し、隙間を完全に塞ぐ必要があります。プラスチック製や目の粗い素材ではかじられたりすり抜けられたりするリスクがあるため、必ずネズミの歯が立たない頑丈な素材を選ぶことが、確実な防鼠対策に繋がります。

エアコンの導入部や室外機周りの点検

エアコンの導入部、すなわち配管が壁を貫通しているスリーブ穴の周辺は、ネズミにとって主要な侵入経路の一つであり、特に注意が必要です。この開口部は、ネズミが外部から建物内部、特に壁の隙間や天井裏へと侵入するための、構造上の弱い点となってしまいます。

エアコンの設置時や、古い機種を取り外して新しい機種に交換する際に、配管と壁の穴の間にできた隙間が、通常の粘土状のパテなどで十分に埋められていないことが多くあります。また、設置当初は適切に埋められていたとしても、屋外に露出したパテやカバーが紫外線や雨風による経年劣化でひび割れたり、剥がれ落ちたりすると、そこからネズミが侵入します。

特に高所に設置されたエアコンの導入部は、運動能力の高いクマネズミや身体が小さく身軽なハツカネズミの侵入に繋がりやすい経路です。彼らは電線や雨樋、あるいは粗面の外壁をよじ登ることで、難なく高い位置にあるスリーブ穴に到達してしまいます。

室外機周りもリスクが潜む場所です。配管を保護するために設置されている化粧カバーの内部を経由して壁の隙間に入り込んだり、室外機の裏側から雨樋を伝って高所まで登ったりするケースもあります。ネズミは配管の断熱材やドレンホース(排水ホース)をかじって水を確保したり、その隙間に巣材を運び込んだりすることもあります。

この隙間を効果的に塞ぐには、単に隙間を埋めるだけでなく、ネズミにかじられない対策を施すことが不可欠です。通常のパテでは簡単に突破されてしまうため、ネズミが嫌うカプサイシンなどの忌避成分が含まれた防鼠パテを使用するか、細かく刻んだスチールウールや金網を隙間に詰めてからパテで表面を覆うといった、物理的な補強とかじり対策を組み合わせることが、長期的な防鼠対策の鍵となります。

ネズミの侵入経路がわからない状況を解決する確実な対策

侵入経路の特定が完了したら、次は再発を防ぐための具体的な封鎖対策と、ご自身の環境に合わせた対応策を講じる段階です。ここでは、戸建て・集合住宅・特殊施設ごとの対策の特性、そして自力でできる封鎖の限界について解説します。最終的に被害を確実に断ち切るために、プロの専門業者が行うべき作業と、信頼できる業者の選び方までを詳しくご紹介します。

- 一軒家とマンション アパートの対策の違い

- 食品工場など特殊な環境で注意すべき侵入リスク

- 自分で侵入口 ふさぐ際の素材と侵入防止 100均の限界

- 業者に依頼する場合のポイントと再発防止策

一軒家とマンション アパートの対策の違い

ネズミ対策を進めるにあたっては、お住まいが一軒家(戸建て)かマンションやアパートといった集合住宅かによって、侵入経路の特性や対策の実行範囲が大きく異なることを理解し、重点を置くべきポイントを明確に区別する必要があります。

| 住居タイプ | 侵入経路として特に注意すべき場所 | 対策の主な違い |

| 一軒家(戸建て) | 基礎・床下通気口、屋根の隙間、戸袋、増改築部分のつなぎ目、外壁と地面の接合部など、建物の外周全体 | 侵入経路が多岐にわたり、建物全体への大規模な防鼠工事と定期的な点検が必要 |

| マンション・アパート | 排水管・配管周り、換気扇、エアコン導入部、玄関ドアの隙間、共用ダクト、特に低層階や飲食店に隣接するフロア | 建物全体への対策は困難なため、自室の開口部と共有部分の隙間を重点的に対策。管理会社との連携が重要 |

一軒家の場合、ネズミは建物全体のあらゆる隙間から侵入します。床下の通気口からドブネズミが、屋根裏の隙間からクマネズミがといったように、侵入経路が立体的に多岐にわたるため、全周にわたる徹底的な調査と防鼠工事が必要です。特に増改築部分は構造のつなぎ目となり、隙間ができやすいため、入念な点検が求められます。

一方、集合住宅では、高層階であっても共用の配管スペースやPS(パイプスペース)、電気や換気用のダクトルートを経由してネズミが移動し、自室の換気扇やエアコン導入部、キッチン下の配管から侵入するリスクがあります。特に、マンションやアパートの低層階、あるいは1階に飲食店が入っている場合は、ネズミの発生源が近いため、侵入リスクが著しく高まります。集合住宅の場合、共用部分の対策は個人では難しいため、管理会社やオーナーに状況を報告し、共有スペースの防鼠対策を依頼することが、根本的な解決につながる重要なポイントとなります。個人でできる範囲としては、自室の窓やドア、配管周りの小さな隙間をかじられない素材で密閉することが、最低限の防御策となります。

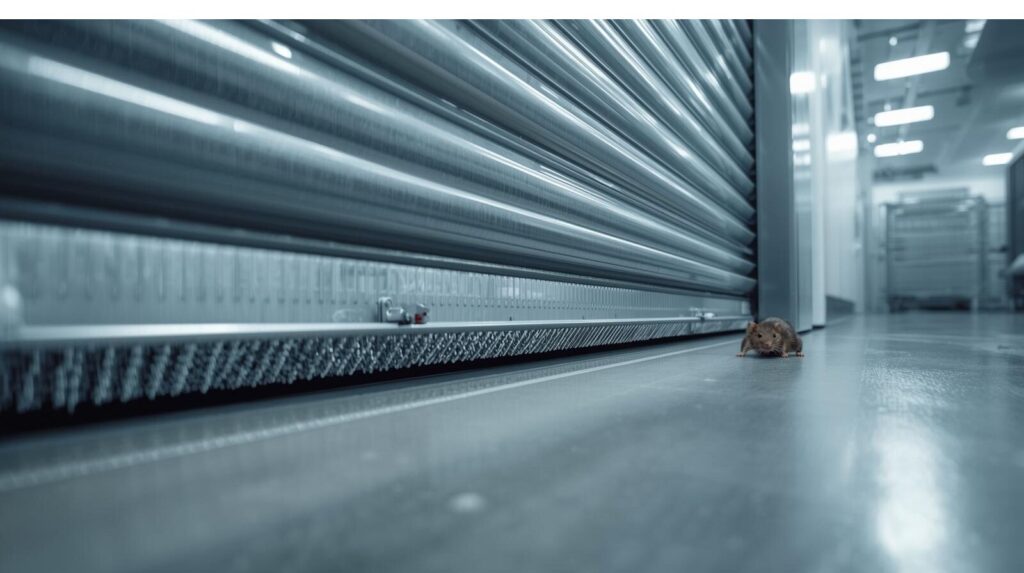

食品工場など特殊な環境で注意すべき侵入リスク

食品の製造・加工を行う食品工場や、原材料および製品を保管する倉庫など、大量の食品を扱う特殊な環境におけるネズミの侵入は、一般住宅の被害とは比較にならないほど深刻な衛生リスクと企業の信頼に関わる問題を引き起こします。ネズミの糞尿による病原菌(サルモネラ菌など)の汚染や、体表に付着したダニやノミによる二次被害は、食品の安全性を根底から脅かします。実際、ネズミ及び昆虫の防除は、食品衛生法の基づくHACCP(危害要因分析・重要管理点)の考え方を取り入れた衛生管理において、一般的衛生管理プログラムの中で明確に義務付けられています。(出典:厚生労働省「HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理」を参考に記述)

工場や倉庫といった特殊な建物は、搬入口やシャッターの隙間、大型設備の配管や配線が集中する場所など、構造上ネズミが侵入しやすい大きな開口部が多くなりがちです。特に搬入口は、荷物の積み下ろしの際に長時間開放されることが多く、ネズミが人や荷物と一緒に侵入しやすい主要な経路となります。シャッターの巻き上げ部分やガイドレールのわずかな隙間、建材の老朽化によるひび割れなども、小型のハツカネズミや身軽なクマネズミにとって格好の侵入経路です。

これらの環境では、徹底した物理的防御が求められます。

- ドア・シャッター対策: ドアやシャッターの下部に、ネズミがかじれないステンレス箔を採用した防鼠ブラシやラットシールドを設置してわずかな隙間を塞ぎます。また、高速シャッターを導入し、開閉時間を最小限に抑える対策も有効です。

- 配管・配線対策: 配電盤や大型機械の配管貫通部は、ネズミがかじれないよう金属製の蓋や、ネズミが嫌う成分を含んだ防鼠パテで完全に密閉する対策が不可欠です。ネズミによる電気配線の齧り取りは、火災や機械故障に直結するリスクがあるため、最優先で対処する必要があります。

さらに、ネズミの発生を未然に防ぎ、継続的に管理するIPM(Integrated Pest Management:総合的有害生物管理)の導入が強く求められます。IPMでは、単に殺鼠剤を使うだけでなく、生息実態調査に基づき、物理的防除(粘着トラップや超音波機器)、環境的防除(清掃、整理整頓による餌・巣材の除去)を組み合わせた継続的な管理が重要になり、ネズミが生息できない環境を維持することが食品安全管理の国際基準においても不可欠とされています。(出典:厚生労働省『建築物における維持管理マニュアル』「第6章 ねずみ等の防除 ― IPM(総合的有害生物管理)の施工方法 ―」を参考に記述)

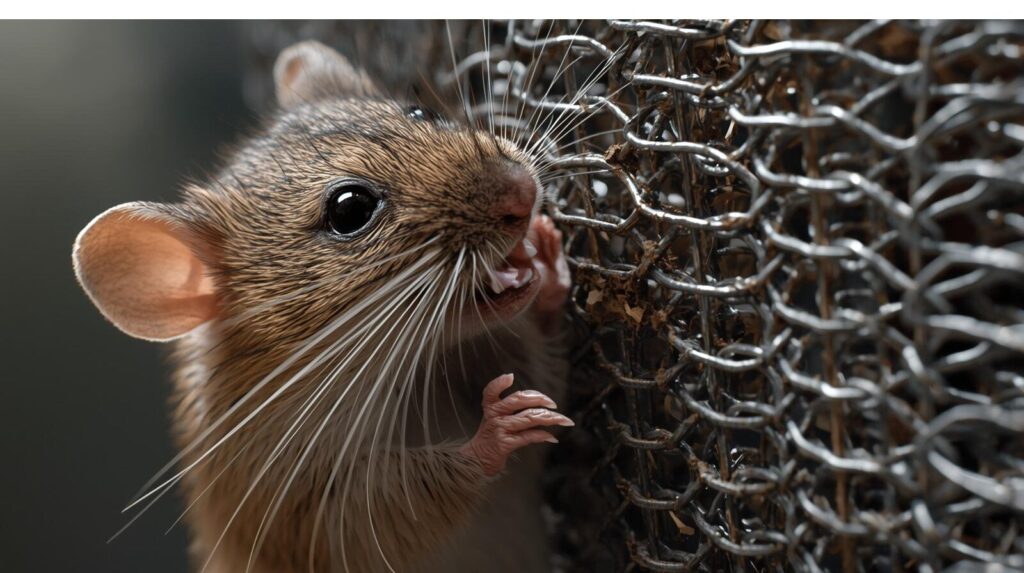

自分で侵入口をふさぐ際の素材と100均の限界

ネズミの侵入経路を特定した後、費用を抑えるために自分で侵入口 ふさぐための対策を検討される方も多いでしょう。この際、最も重要なことは、ネズミの硬い前歯(門歯)でかじって突破できない丈夫な素材を選ぶことです。ネズミは歯を削る習性があり、小さな隙間でも木材やプラスチックをかじり広げてしまうため、単に穴を埋めるだけでは意味がありません。

確実な封鎖のために推奨される素材とその特徴を表にまとめました。

| 対策素材 | 特徴と適した場所 | 詳細な専門知識 |

| 防鼠パテ | ネズミが嫌うカプサイシンなどを含む粘土状のパテ。配管周りや小さなひび割れに最適。 | 粘土のように成形して使用し、硬化後も弾力性を保つものが多い。忌避成分によりネズミが近づきにくいが、物理的な強度は金属に劣るため、単体で大きな穴には不向き。 |

| スチールウール | 金属製のたわし(金網)で、隙間に詰め込むとネズミがかじりにくい。一時的な塞ぎに利用される。 | ネズミが嫌がる成分を添加した防鼠用金網も市販されている。繊維が細かいため、かじろうとすると口元に刺さるような感覚があり、ネズミが嫌がる効果がある。 |

| 金網・パンチングメタル | 目の細かい(6mm以下推奨)金属製の網や板。通気口や換気扇などの広い開口部に。 | ネズミの頭が通れないサイズ(1cm未満)のメッシュを選ぶことが肝要です。特に床下通気口などの広範囲な場所の防護に適しており、ステンレス製を選ぶと耐久性が高まります。 |

一方で、侵入防止 100均などで購入できる一般的なテープやスポンジ、普通の粘土状パテなどのもろい素材は、ネズミの硬い歯で簡単にかじり破られてしまうため、長期的な対策としては不向きです。これらの素材は一時的な「応急処置」にしかならず、ネズミに「餌場への新しい入口」を作ってしまう機会を与えかねません。

自力での対策は、ネズミを建物内に閉じ込めてしまうリスクも伴います。侵入経路を塞ぐ前にネズミが屋内に残っていると、彼らは脱出のために新たな場所をかじって穴を開け、被害を拡大させる可能性があります。したがって、侵入経路が複数ある場合や、高所作業、または壁の内部など構造が複雑な場所の封鎖が必要な場合は、専門的な防鼠工事を行う業者に依頼することを推奨します。

業者に依頼する場合のポイントと再発防止策

「ネズミの侵入経路がわからない」という状況は、専門的な知識と経験なしに自力で解決するには限界があります。ネズミの侵入経路は多岐にわたり、複雑な建物の構造内部に隠されていることが多いため、プロの駆除業者に依頼することが最も確実で迅速な解決方法となります。業者選びで失敗しないために、特に着目すべきポイントと、根本的な再発防止策に繋がる作業内容について解説します。

業者に依頼する場合のポイント

| 確認ポイント | 詳細 | 専門的な知見と再発防止への貢献 |

| 知識と経験 | ネズミの種類ごとの生態や行動パターンを熟知し、建物構造に合わせた的確な診断ができるか | クマネズミは高所、ドブネズミは低所を好むなど、種類に応じた侵入経路を予測できる。建物の構造的な弱点(増改築の継ぎ目など)を正確に特定する能力が求められます。 |

| 駆除と封鎖の一貫性 | ネズミの駆除だけでなく、再発防止のための**侵入経路の封鎖工事(防鼠工事)**まで一貫して請け負っているか | 駆除後の封鎖こそが再発防止の核心であり、これを分業している業者より、一貫責任施工で防鼠工事の技術を持つ業者を選ぶことが重要です。 |

| 安全性と環境配慮 | 殺鼠剤の使用を極力抑えた**IPM(総合的有害生物管理)**や、超音波機器など、安全性の高い駆除方法を採用しているか | 薬剤に頼らず、調査(モニタリング)、環境整備、物理的防除を組み合わせるIPMは、人やペット、環境への影響を最小限に抑える、現代的な駆除手法です。 |

| 保証とアフターフォロー | 施工後に一定期間の保証期間を設けており、ネズミの再発生時に無料で再対応してくれるか | 保証期間は業者の技術への自信の表れです。再発した場合の無償対応や、定期的な点検が含まれているか確認しましょう。 |

| 見積もりの明確さ | 事前の現地調査に基づき、作業内容(駆除、封鎖箇所、消毒など)と費用が明確に提示されているか | 「一式」ではなく、「侵入経路封鎖10箇所、消毒面積〇㎡」など、作業内容と費用が具体的に分かれていることが、信頼できる業者の証拠となります。 |

優良な業者は、侵入経路の特定(インスペクション)から粘着シートや捕獲器を使ったネズミの駆除、そして、ネズミを建物内に閉じ込めてしまうことがないよう、駆除や追い出しを完了させてから侵入口の封鎖(防鼠工事)を行います。さらに、被害が及んだ場所の清掃・消毒作業までを一括して行うことで、被害の根本的な解決と衛生環境の回復に繋げます。再発リスクを最小限に抑えるため、「駆除→封鎖→消毒→点検」という一連の流れを徹底している業者を選ぶことが、ネズミ被害を終わらせるための最良の選択と言えます。

ネズミの侵入経路がわからない!被害を確実に解決するには(まとめ)

記事の内容をまとめます

- ネズミの侵入経路特定は、わずか1〜2.5センチの隙間も見逃さないことが重要

- ネズミの種類によって高所か低所か、好む侵入経路が異なるため注意が必要

- クマネズミは屋根裏やエアコン導入部など高所、ドブネズミは床下や配管周りから侵入

- 壁のひび割れや基礎や外壁の確認は、特にドブネズミの侵入対策で欠かせない

- 配管や電線周りの注意点として、引き込み口の隙間をパテなどで密閉することが大切

- 通気口や換気扇の確認を行い、目の細かい金属製の網で補強する

- ラットサインである黒い擦れ跡や糞尿をたどり、侵入経路を把握することの重要性を理解する

- ネズミがいるか確かめる方法として、ホコリの多い場所に粉を撒き足跡を確認する

- 一軒家は建物全体、マンションやアパートは自室の開口部を重点的にチェックする

- 食品工場ではシャッターや搬入口の隙間など、大規模な開口部の対策が必須となる

- 自分で侵入口 ふさぐ場合、スチールウールや防鼠パテなどかじられない素材を選ぶ

- 侵入防止 100均のアイテムは一時的な対策に留まり、根本解決にはつながらない

- 業者に依頼する場合のポイントは、駆除と封鎖を一貫して行い保証制度があること

- ネズミの硬い歯は木材やパテを破るため、金属など物理的に強固な素材での封鎖が必須

- 駆除作業は、ネズミを建物内に閉じ込めないよう封鎖前に行うのが鉄則である