家の隅でネズミを見かけ、「ネズミが一匹いたら何匹いるのだろう」と不安になっていませんか?「ネズミ1匹だけだから大丈夫」という考えは禁物です。ネズミは基本的につがいで行動するため、その姿は氷山の一角に過ぎません。例えば小型のハツカネズミが一匹いたら、その周囲にはすでに数十匹の群れがいる可能性が高いです。

この記事では、まず家にネズミがいるサインや、ご自宅がネズミが出やすい家の特徴に当てはまるか、そしてネズミが住み着く原因を解説します。もしネズミの赤ちゃんを見つけたら、それは繁殖が進行している明確なサインです。ネズミの繁殖期は一年中で、家ネズミは短い一生を通じてつがいで繁殖を繰り返します。「ねずみは自然にいなくなる?」という期待がなぜ通用しないのか、ネズミは昼間どこにいるのかといった疑問を解消し、さらに「ネズミが出た物件は終わり」ではない理由と、いますぐ取るべき対策をご紹介します。

- ネズミの驚異的な繁殖力と集団行動の習性

- 一匹のネズミの裏に潜む多数のネズミの存在について

- ネズミが住み着く原因となる家の環境やネズミが出やすい家の特徴

- 被害の拡大を防ぐために取るべき早期の対応策

ネズミが一匹いたら何匹いる? その生態と驚異的な繁殖の真実

ネズミの姿を見たら、まず知りたいのは「他に何匹いるのか」という実態です。ここでは、ネズミの集団行動や繁殖の生態を深く掘り下げ、なぜ一匹の発見が数十匹の存在を示すのかを解説します。ネズミの繁殖サイクルや寿命に関する知識は、早期対策の必要性を理解する上で不可欠です。

- 家にネズミがいるサインは?

- ネズミが出やすい家の特徴と住み着く原因

- ネズミは1匹だけいるの?つがいでの行動

- ハツカネズミなど一匹いたら数十匹いる可能性と家ネズミの寿命

- ネズミの赤ちゃんを見つけたら親を含め何匹いる?

- ネズミの繁殖期はいつ?短期間で増える驚異のスピード

家にネズミがいるサインは?

家の中にネズミが侵入しているかどうかを判断するには、ネズミの直接的な姿を見る以外にも、いくつかのサインに注意を払うことが大切です。ネズミは夜行性で警戒心が強いため、日中にその姿を見ることは稀であり、代わりに彼らの活動の痕跡(ラットサイン)を見つけることが、初期の発見と対策の鍵となります。ネズミの存在を早期に察知することは、その後の被害拡大を食い止めるために非常に重要となります。

【ネズミの代表的なラットサイン】

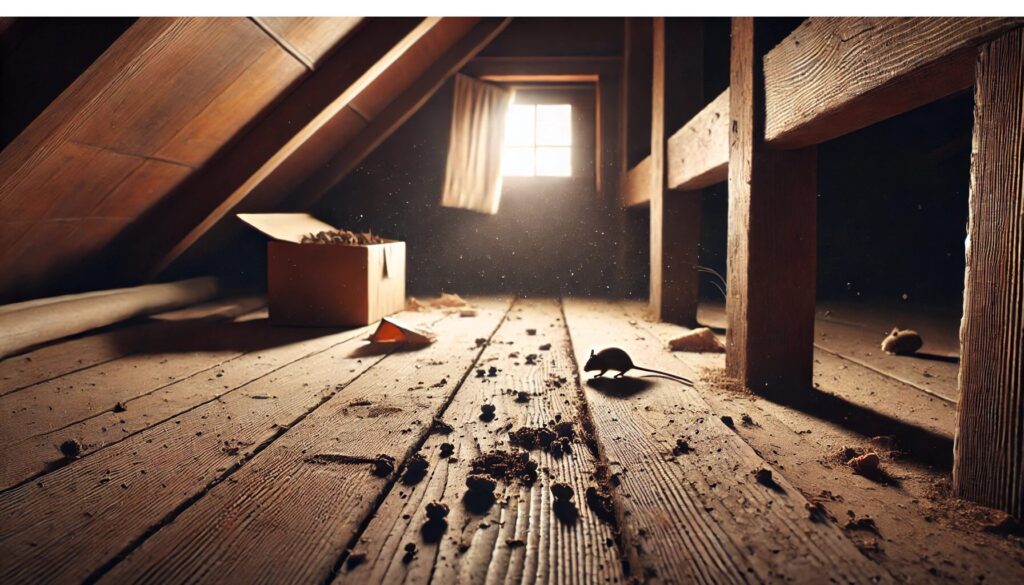

- 足音や鳴き声: ネズミの存在を最も早く察知できるサインの一つが夜間の騒音です。天井裏や壁の内部、床下などから、夜間に「カサカサ」「コソコソ」といった走り回る音や、「キーキー」という鳴き声が聞こえることがあります。特に音が聞こえる場所の真下には、ネズミが頻繁に通る通り道や、実際に巣がある可能性が高いです。ネズミは集団で行動するため、騒音が続く場合は複数の個体が侵入していると判断する必要があります。

- 糞(フン): ネズミは移動しながら排泄する習性があるため、通り道や巣の周辺にフンが散らばっています。フンの形や大きさはネズミの種類によって異なり、発見場所と合わせて種類を特定する手がかりにもなります。例えば、福島県『避難指示区域におけるネズミ対応マニュアル』の13ページ目には、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミとゴキブリの糞が写真付きで掲載されており、それぞれの違いを見分ける手掛かりになります。適切な情報源を参照し、フンの特徴を照合することは、効果的な駆除計画を立てるために欠かせません。

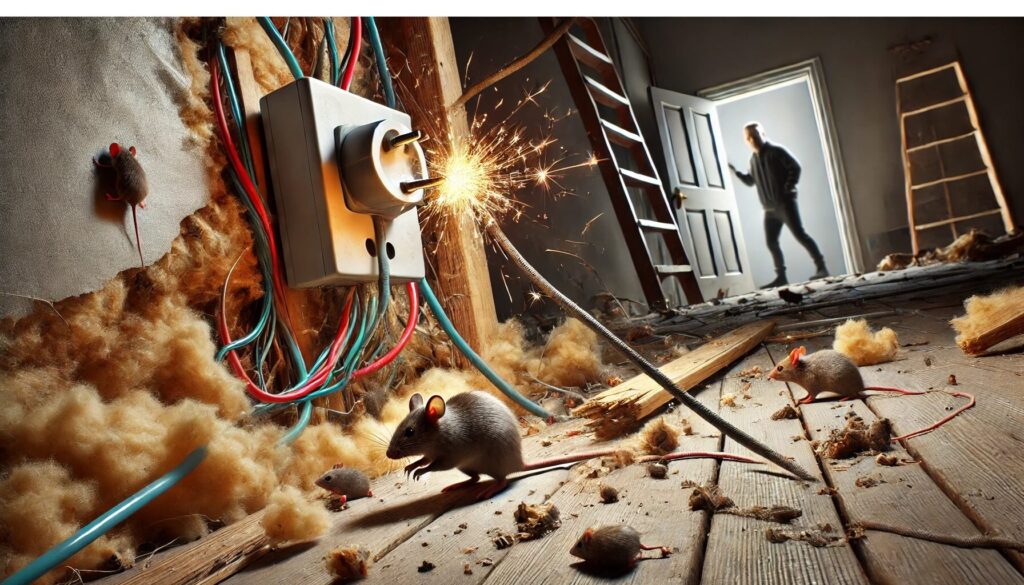

- かじり跡(食害・咬害): ネズミの歯は一生伸び続ける「常生歯(じょうせいし)」であるため、硬いものをかじることで歯を削る習性があります。木材、プラスチック、電気コード、ガス管、ゴム製品など、さまざまなものをかじります。食品やそのパッケージ、さらには石鹸などにかじり跡があれば、ネズミの存在は濃厚です。特に電気コードのかじり跡は、ショートによる火災の原因となり大変危険です。被害が広範囲に及ぶ前に、専門的な対処を検討すべきです。

- シミや汚れ: ネズミの移動経路となる壁際や配管、柱などは、彼らの体についた皮脂や汚れ、そして尿によって黒ずんだり、シミができたりします。これらは、ネズミの主要な通り道、つまり侵入経路や巣へのルートを特定する上で極めて有効なラットサインとなります。このサインを辿ることで、侵入元の隙間を効率的に発見し、封鎖につなげることができます。

ネズミが出やすい家の特徴と住み着く原因

ネズミが特定の家に侵入し、長期的に住み着くのは偶然ではありません。彼らは生存に必要な「エサがある」「安全に隠れられる場所がある」「巣材が豊富にある」という3つの条件が揃った場所を本能的に好んで選んでいます。現代の一般的な住宅は、ネズミにとって外敵から守られた快適な環境となっているケースが少なくありません。

【ネズミが住み着く主な原因】

| 特徴 | 具体的な状況 | 対策のポイント |

| 食料源の豊富さ | 食品の出しっぱなし、生ゴミの放置、ペットフードの管理不足、果樹の落果など。 | すべての食品を密閉容器に保管し、生ゴミは蓋つきの容器で管理する。 |

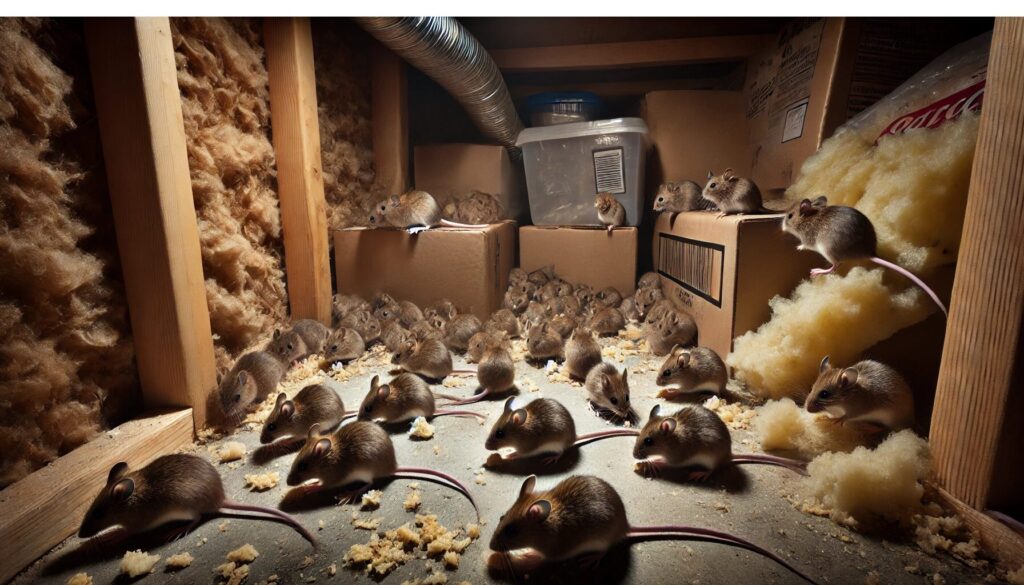

| 巣材の豊富さ | 押し入れや物置に溜められた新聞紙、段ボール、布、古着、断熱材など。 | 不要な紙類や布類は処分し、保管する場合は密閉性の高いコンテナを使用する。 |

| 侵入経路の多さ | わずかなひび割れ、配管の隙間、換気扇、通気口、戸袋、基礎の緩みなど。 | 1.5cmから2cm程度の隙間は金網やパテなどで徹底的に封鎖する。 |

| 隠れられる場所 | 使用していない屋根裏、床下、壁の内部、家具や家電の裏側など、暗く静かな場所。 | 定期的に整理整頓し、ネズミの隠れ場所や通り道を極力減らす。 |

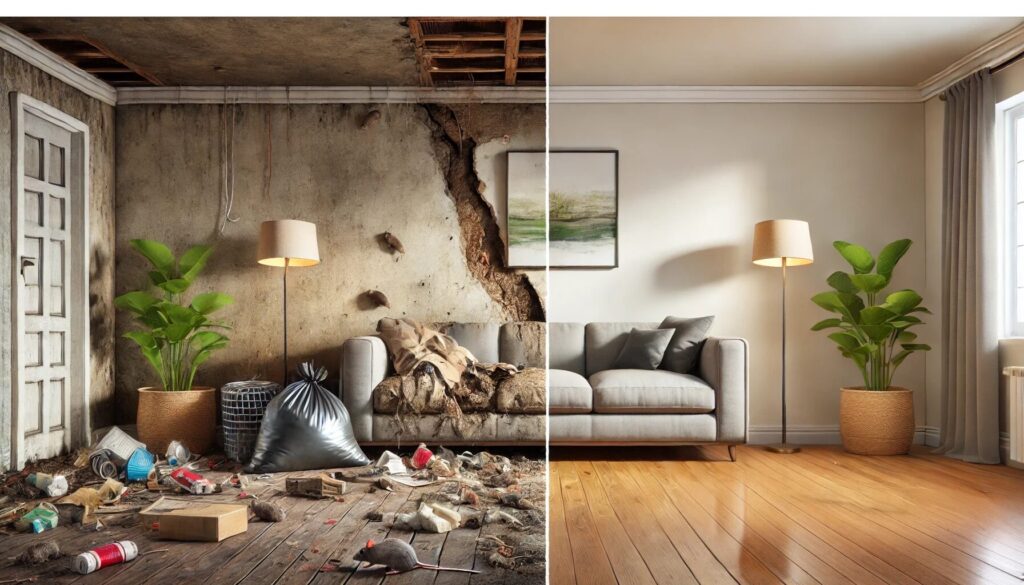

古い建物は経年劣化により壁や床、配管周りに隙間が多くなりやすく、侵入リスクが高まる傾向があることは否めません。しかし、最新の設備が整った新しい建物でも、エアコンの配管を引き込むための穴や基礎部分の通気口、わずかな隙間からネズミは容易に侵入することができます。ネズミは体が柔軟であり、わずか1.5cm(約500円玉大)の隙間さえあれば通り抜けることが可能です。したがって、侵入経路の特定と封鎖が、ネズミ対策の最も重要な柱となります。建物の構造的な問題を把握し、ネズミの侵入を許さない環境を整備することが、被害を防ぐための決定的な要素となります。

ネズミは1匹だけいるの?つがいでの行動

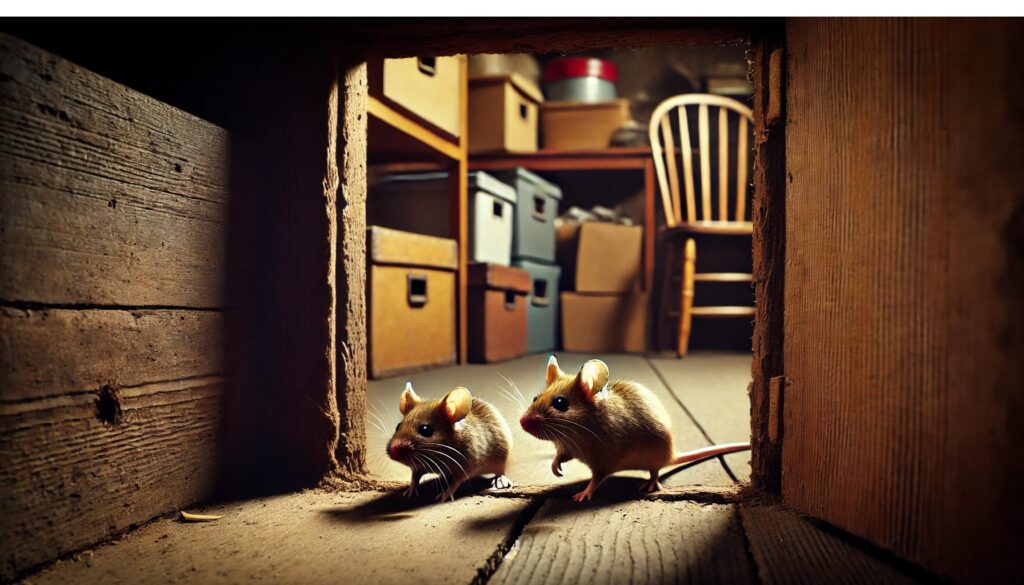

家の中で「ネズミ一匹だけ」の姿を目撃し、「まだ数が少ないから大丈夫だろう」と考えるのは大変危険な判断です。ネズミは基本的に単独行動を好まず、オスとメスのつがいでの行動、あるいは家族単位の群れで生活する習性があります。そのため、目の前に現れた一匹は、すでに家の中に構築されたコロニーの氷山の一角である可能性が極めて高いと言えます。この集団行動の特性を理解することが、ネズミ被害の初期段階で適切な危機感を持つために必要です。

【ネズミの集団行動の特性】

- つがい(ペア): ネズミは、侵入経路を見つけると、まずつがい(オスとメス)で家に侵入することが一般的です。彼らは、一度繁殖に適した環境(暗く、暖かく、餌が近い場所)を見つけると、すぐに巣作りを開始します。このつがいでの行動こそが、その後の爆発的な繁殖の起点となるため、最初の一匹の発見は、繁殖の危険信号と捉えるべきです。特にメスは妊娠している可能性も考慮に入れる必要があります。

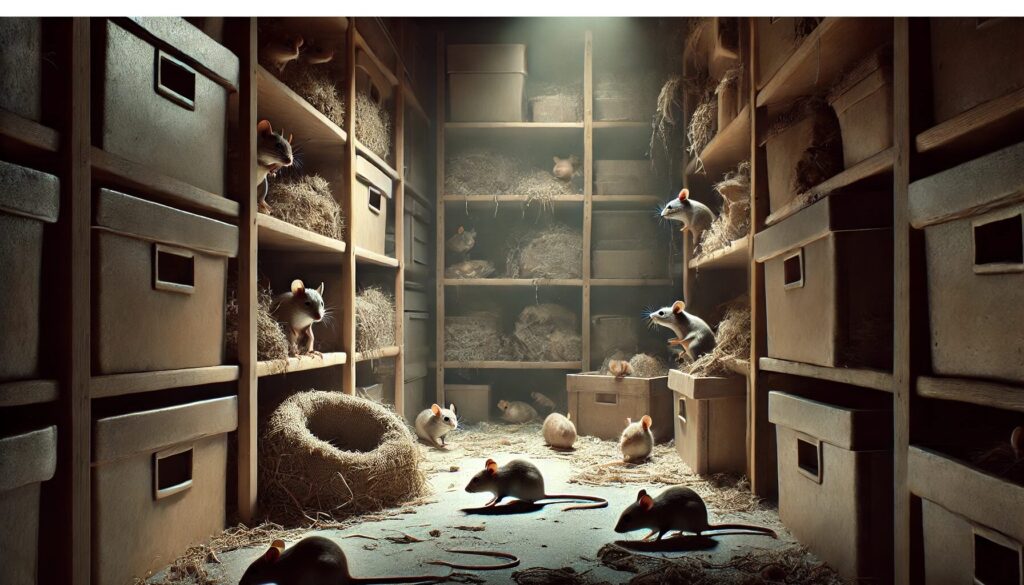

- 群れでの生活: 一度巣が作られると、親と子、兄弟などが集団で生活します。この群れは、食物や安全を共有し、縄張りを維持しながら活動します。ネズミの姿を1匹だけ見かけたとしても、その個体は主に餌を探しに来た偵察役や代表者であり、その裏の天井裏や壁内といった安全な隠れ場所には複数の仲間が潜んでいる可能性が高いです。一般的な目安として、ネズミの被害についてはゴキブリと同様に「1匹見たら数十匹はいる」と考え、早期に駆除対策を開始することが、被害拡大を食い止めるための鉄則となります。ネズミの集団は、放置すれば数か月で手に負えない規模にまで増殖してしまいます。

ハツカネズミなど一匹いたら数十匹いる可能性と家ネズミの寿命

家の中で「ネズミ 一匹」を目撃した場合、その周囲にはすでに約20〜50匹、あるいはそれ以上のネズミが潜んでいると想定するのが一般的です。この高い想定の背景には、家の中に生息するクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの3種類が持つ、驚異的な繁殖サイクルと集団行動の特性があります。

短い一生で繁殖を繰り返す家ネズミ

ネズミの寿命は、体格や種類、そして環境に大きく左右されますが、野生下では一般的に1年から3年程度と比較的短命です。しかし、この短い一生を通じて、彼らは繁殖能力を継続的に発揮し続けます。特に人間の住宅内は、天敵が少なく、餌が豊富で温度も快適という安定した環境が整っているため、その繁殖サイクルが最大限に加速されます。

ネズミの繁殖能力を種類別に見ると、その早さが明確になります。

| ネズミの種類 | 平均的な寿命 | 性成熟までの期間(目安) | 1回の出産数(目安) | 年間の出産回数(目安) |

| ハツカネズミ | 約1年 | 生後約2ヶ月 | 5〜6匹 | 6〜10回 |

| クマネズミ | 約1〜2年 | 生後約3ヶ月 | 6〜7匹 | 5〜6回 |

| ドブネズミ | 約3年 | 生後約3ヶ月 | 7〜8匹 | 5〜6回 |

すべての家ネズミは生後数ヶ月で繁殖可能となり、その後の一生のほとんどを繁殖に費やします。中でも最も小型のハツカネズミは、生後わずか2ヶ月で繁殖が可能になり、1年間に最大10回もの出産を繰り返すことがあり、その増殖スピードは圧倒的です。

一匹いたら放置してはならない理由

ネズミのつがいの雌は、妊娠期間がわずか約20日と短く、出産後すぐに次の妊娠が可能となることが多いため、事実上、一年中が繁殖期にあると言えます。もしメスが一匹いたら、すでに妊娠しているか、直後から繁殖サイクルが始まっている可能性を考慮し、大規模な増殖を防ぐための緊急対策が必要です。

この驚異的な繁殖力により、1匹のネズミの寿命が尽きるのを待っている間に、その個体から何十匹もの新たなネズミが生まれ、群れの総数は増え続けることになります。短命であるにもかかわらず、ネズミが家屋の害獣として問題視される最大の理由は、この繁殖サイクルの速さと継続性にあります。放置すれば、都市部の環境下では1年以内に数十匹から数百匹へと増殖する「ネズミ算式」の被害に発展し、駆除が困難を極めることになります。ネズミを発見したら、その寿命を待たずに、すなわち即座に駆除と侵入経路の封鎖に着手することが、被害の拡大を防ぐために不可欠な対応となります。

ネズミの赤ちゃんを見つけたら親を含め何匹いる?

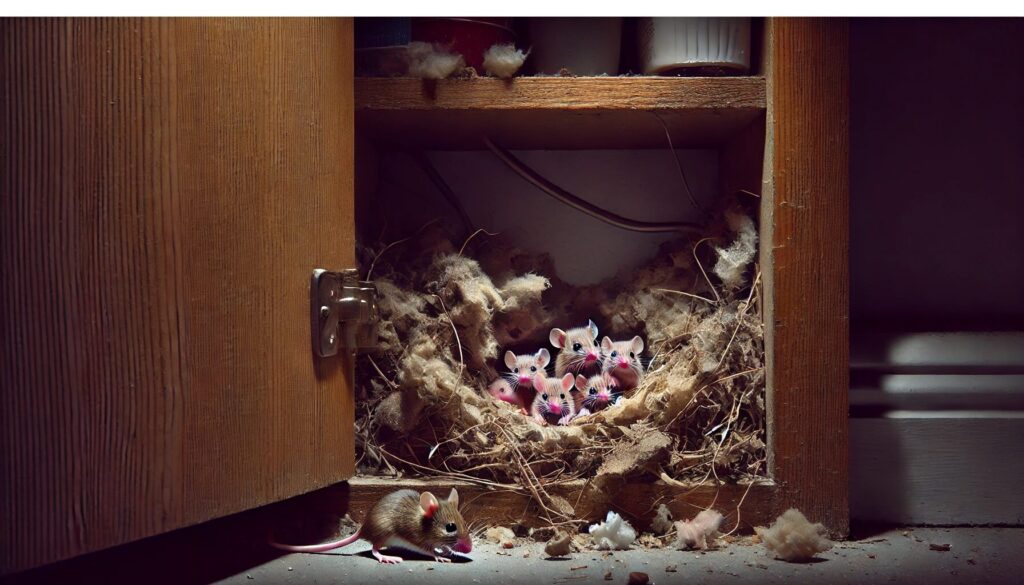

もし家の中でネズミの赤ちゃんを見つけたら、それはネズミの繁殖活動がすでに進行し、営巣(巣作り)が完了しているという明確なサインです。ネズミは一度の出産で平均して6〜7匹の子ネズミを産むという高い繁殖力を持ちます。この小さな命は、親ネズミが安全で暖かい隠れ場所に巣を構え、定期的に餌を運んでいる証拠にほかなりません。

このことから、ネズミの赤ちゃんを見つけたら、その裏には少なくとも以下のような構成の群れが潜んでいる可能性が高いと想定されます。

- 親ネズミ(オス、メス)のつがい:2匹

- 生まれたばかりの子ネズミ:6〜7匹

- すでに成長した、前回の出産で生まれたネズミ:数匹

これらの個体を合計すると、親を含め約10匹近いネズミが家にいる可能性が考えられます。さらに重要な点として、子ネズミはまだ自力で広範囲を移動する能力が低いため、親が巣を作っている場所のすぐ近くで見つかることが多く、これは巣の特定に直接つながる貴重な情報となります。巣を特定できれば、駆除の効率を大幅に高めることができるため、発見時の状況を冷静に把握することが大切です。

ネズミの繁殖期はいつ?短期間で増える驚異のスピード

ネズミの繁殖期は、一般的に春や秋とされていますが、これは主に屋外での活動が活発化する時期を指します。しかし、家ネズミ(クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミ)が一旦人間の住宅に侵入すると、餌が豊富で常に暖かいという安定した環境が整うため、基本的に一年中が繁殖期にあると考えて間違いありません。

ネズミが短期間で爆発的に増える理由は、その生命サイクルに起因しています。

【ネズミの繁殖に関する特徴】

- 出産回数: メスのネズミは、健康な環境下で年に5〜10回出産します。

- 妊娠期間: わずか約20日程度と非常に短いです。出産後すぐに次の妊娠が可能になる種もいます。

- 性成熟: 生まれた子ネズミが繁殖可能になるまでの期間も驚異的に短く、クマネズミやドブネズミで生後約3ヶ月、ハツカネズミでは生後約2ヶ月という早さで性成熟に達します。

この急速なサイクルにより、わずか1匹だけのメスからでも、その子ども、孫へと連鎖的に繁殖が続き、都市部の環境下では1年以内に数十匹から数百匹へと増殖する「ネズミ算式」の被害に発展することがあります。この驚異的な繁殖スピードが、ネズミの駆除を「時間との闘い」にする最大の要因です。ネズミの増殖率に関する公的な研究データは、この事実の裏付けとなっており、早期の徹底した対策の重要性を強く示唆しています。

ネズミが一匹いたら何匹いる? その被害拡大を防ぐための対処法

ネズミの数が多くなる前に、その被害を防ぐ具体的な行動を知ることが重要です。ここでは、ネズミが家にもたらす具体的な被害の内容から、個人でできる効果的な駆除のヒント、そして根本的な解決策となる侵入経路の封鎖方法までを詳しく解説します。

- ネズミがもたらす建物・健康・精神的被害

- ネズミ 昼間はどこにいる?効率的な駆除のヒント

- ねずみは自然にいなくなる?放置の危険性

- ネズミが出た物件は終わりではない!取るべき対応策

- 【まとめ】結局、ネズミが一匹いたら何匹いるのか

ネズミがもたらす建物・健康・精神的被害

家の中で目にした「ネズミ 一匹」の背後にどれほどの数が潜んでいるのかという疑問は、単なる数を数えること以上の意味を持ちます。その答えは、被害の深刻度や拡大のスピードを予測するための重要な指標となります。ネズミの数が増えれば増えるほど、その被害は加速度的に拡大し、建物、人間の健康、そして精神面にまで及び、生活の質を著しく低下させてしまいます。ネズミによる被害は、目に見えるものだけでなく、潜在的なリスクも伴うため、その全容を把握することが重要です。

| 被害の種類 | 具体的な内容 | 深刻なリスク |

| 建物・財産への被害 | 木材や断熱材のかじり、電気コードの断線、家具の汚損。 | 火災(ショート)、家屋の耐久性低下、修繕費の増大。 |

| 健康被害 | サルモネラ菌などの病原菌、ノミやダニなどの寄生虫の媒介。 | 食中毒、感染症(レプトスピラ症など)、アレルギー、皮膚炎。 |

| 精神的被害 | 夜間の騒音(足音、鳴き声)、糞尿や死骸による悪臭、ネズミに遭遇する不安。 | 不眠症、ノイローゼ、ストレスによる体調不良。 |

ネズミは移動しながら排泄する習性があるため、天井裏や壁内といった見えない場所で糞尿が蓄積し、建物の木材を腐食させ、悪臭を放つ原因となります。特に断熱材が汚染されると、機能が低下するだけでなく、病原菌や害虫の温床ともなります。また、彼らの常生歯(一生伸び続ける歯)を削るための行動で電気コードをかじられることによる火災のリスクは、無視できない重大な問題です。専門家は、ネズミによる家屋の被害が年間数千件に上ることを指摘しており、早期の対策が建物の資産価値を守る上でも大切です。

ネズミは、食中毒の原因菌として知られるサルモネラ菌など、人にとって有害な病原菌を媒介する危険性があります。ネズミの糞尿や体毛、唾液などが食品や食器に触れることで、これらの病原菌が家庭内に拡散し、食中毒を引き起こすリスクがあります。(出典:東京都保健医療局『サルモネラ属菌』)ネズミの数が多いほど、汚染のリスクと規模は高まるため、早期の対策が公衆衛生上も大切です。

昼間はどこにいる?効率的な駆除のヒント

ネズミは基本的に夜行性であるため、昼間に人間の目に触れることは少ないです。しかし、ネズミが昼間に姿を見せる場合は、その家のネズミの群れの状況、または周辺環境に大きな変化があったことを示唆しています。餌が極度に不足している場合や、群れの個体数が非常に多く隠れ場所が手狭になっている場合、弱い個体がやむを得ず昼間に行動を始めることがあります。ネズミが昼間はどこにいるのか、その場所を知ることは、駆除の効率を上げるための重要なヒントとなります。

- 昼間の主な隠れ場所:

- 天井裏や屋根裏

- 壁と壁の間の空間(壁内)

- 床下や基礎の内部

- 冷蔵庫や洗濯機、食器棚などの大型家電の裏側

- めったに使わない物置や押し入れの奥

ネズミが昼間に姿を現した場合は、その家のネズミの密度が極めて高い、あるいは近隣の解体工事や大規模な駆除作業によって住処を追われたなど、環境が大きく変化した可能性を示唆しています。これは緊急性の高い状況と捉えられます。駆除の際は、ネズミが日頃隠れているこれらの場所に、夜間の活動を待たずに粘着シートや捕獲器を集中して配置することが、捕獲率を高める効率的な駆除の方法となります。特に壁際や隅など、ネズミが安全だと感じる通路に沿って、トラップを隙間なく設置することが推奨されます。

ねずみは自然にいなくなる?放置の危険性

ネズミの被害に気づいた際、「ねずみは自然にいなくなるだろう」と考えるのは、残念ながら非常に危険な判断です。一度家に侵入したネズミは、人間の家が提供する安定した環境(豊富な餌、快適な温度、外敵の不在)を最大限に利用し、その驚異的な繁殖力で数を増やし続けます。ネズミはその短い一生を通じて絶えず繁殖活動を行うため、彼らの寿命が尽きるのを待っている間に、被害は指数関数的に深刻化してしまいます。したがって、ネズミの存在を軽視し、放置することは、後の駆除費用や手間を大幅に増大させる原因となります。

【放置によって生じる問題】

- 被害の深刻化: ネズミの数が増えるにつれ、建物への咬害(木材、断熱材、配線)や糞尿による汚染が拡大します。また、ネズミが媒介する病原菌や寄生虫(イエダニなど)による健康への被害も増大し、結果として家屋の修繕費用や、通院費用などの金銭的な負担が雪だるま式に増えていきます。

- 駆除の困難化: 数が指数関数的に増えるため、群れの規模が大きくなればなるほど、個人の力や市販の駆除グッズだけでの対処はほぼ不可能になります。巣が何箇所にも分散し、侵除経路が複雑化することで、プロの業者による駆除作業であっても、時間と労力、そしてコストが大幅にかかることになります。

- 耐性の獲得: ネズミは警戒心と学習能力が非常に高い動物です。放置期間が長くなると、彼らは使用された薬剤(殺鼠剤)やトラップ(粘着シートなど)に慣れてしまい、これらを回避する能力を高めてしまいます。特に殺鼠剤に対して耐性を持ったスーパーラットの出現も報告されており、一度耐性を獲得されると、駆除の難易度が格段に上がってしまいます。

ネズミの存在に気づいた時点で、自然にいなくなるという淡い期待を抱くのではなく、直ちに専門的な対策を開始することが、被害を最小限に抑え、安心安全な生活を取り戻すための唯一の方法となります。

ネズミが出た物件は終わりではない!取るべき対応策

「ネズミが出た物件は終わりだ」と悲観的になる必要は全くありません。ネズミの被害は、適切かつ徹底した対策を講じることで必ず解決できます。重要なのは、ネズミを一時的に追い払うという対症療法に留まらず、二度と侵入させないための根本的な対策を実行することです。この根本解決には、以下の3つのステップが必要となります。

【根本解決に向けた3つのステップ】

- 駆除(個体数の減少): まずは、毒餌(殺鼠剤)や粘着シート、捕獲器などを使用し、家の中にいるネズミの数を迅速に減らします。数が多い場合は、ネズミが警戒するのを防ぐため、即効性がある毒餌と、食べたことが気づかれにくい遅効性の毒餌を組み合わせて使用するのが効果的とされています。駆除作業後は、残されたネズミの死骸や糞尿の清掃、消毒作業も必須です。

- 侵入経路の封鎖(再発防止): ネズミが侵入する可能性のあるわずか1.5cm程度の隙間(配管周り、通気口、壁のひび割れなど)を、金網、パテ、スチールウール(ネズミが嫌う素材)などを使って徹底的に封鎖します。この侵入経路の特定と完全な封鎖こそが、再発防止の鍵となります。侵入経路は多岐にわたり、素人では見逃しやすいため、プロの業者に調査と封鎖を依頼するのが最も確実な方法です。

- 環境改善(棲みにくい環境の維持): ネズミにとって魅力的な環境を排除します。餌となるもの(食品、生ゴミ、ペットフード)、巣材となるもの(新聞紙、段ボール、古布)をすべて片付け、ネズミにとって住みにくい環境(清潔で整理整頓された環境)を恒常的に維持することが重要です。

「ネズミが出た物件は終わり」と諦める前に、これらの対策を速やかに実行することが、安心安全な住まいを確実に取り戻すための道筋となります。

【まとめ】結局、ネズミが一匹いたら何匹いるのか?

記事の内容をまとめます

- ネズミは基本的に集団行動するためネズミが一匹いたら数十匹はいる可能性が高い

- 目視したネズミが1匹だけでも親やつがいが隠れているサインと認識すべき

- ハツカネズミなど種類に関わらず一匹いたら驚異的な繁殖力で増殖する

- ネズミの赤ちゃんを見つけたら親を含めて10匹前後の群れがいると考える

- ネズミの繁殖期は一年中であり短期間で数がネズミ算式に増加する

- ネズミのつがいは一生の間に何度も出産を繰り返すため寿命を待ってもいなくならない

- 家ネズミの寿命は1年から3年と短いが繁殖により被害が継続する

- 夜行性のネズミが昼間に現れた場合は群れの密度が高い可能性がある

- 家にネズミがいるサイン(足音、糞、かじり跡)を見つけたら即座に対策が必要

- ネズミが出やすい家の特徴は餌、巣材、侵入経路が豊富にあること

- ネズミが住み着く原因は住宅内の環境にあり不衛生な家だけに限らない

- ねずみは自然にいなくなることはなく放置すると被害が急速に拡大する

- ネズミが出た物件は終わりではなく早期の駆除と侵入経路封鎖で解決可能

- ネズミ被害は建物、健康、精神面で深刻なリスクを伴うため早期対策が重要

- 最も確実な対策は専門知識を持つ業者に駆除と侵入経路の封鎖を依頼すること